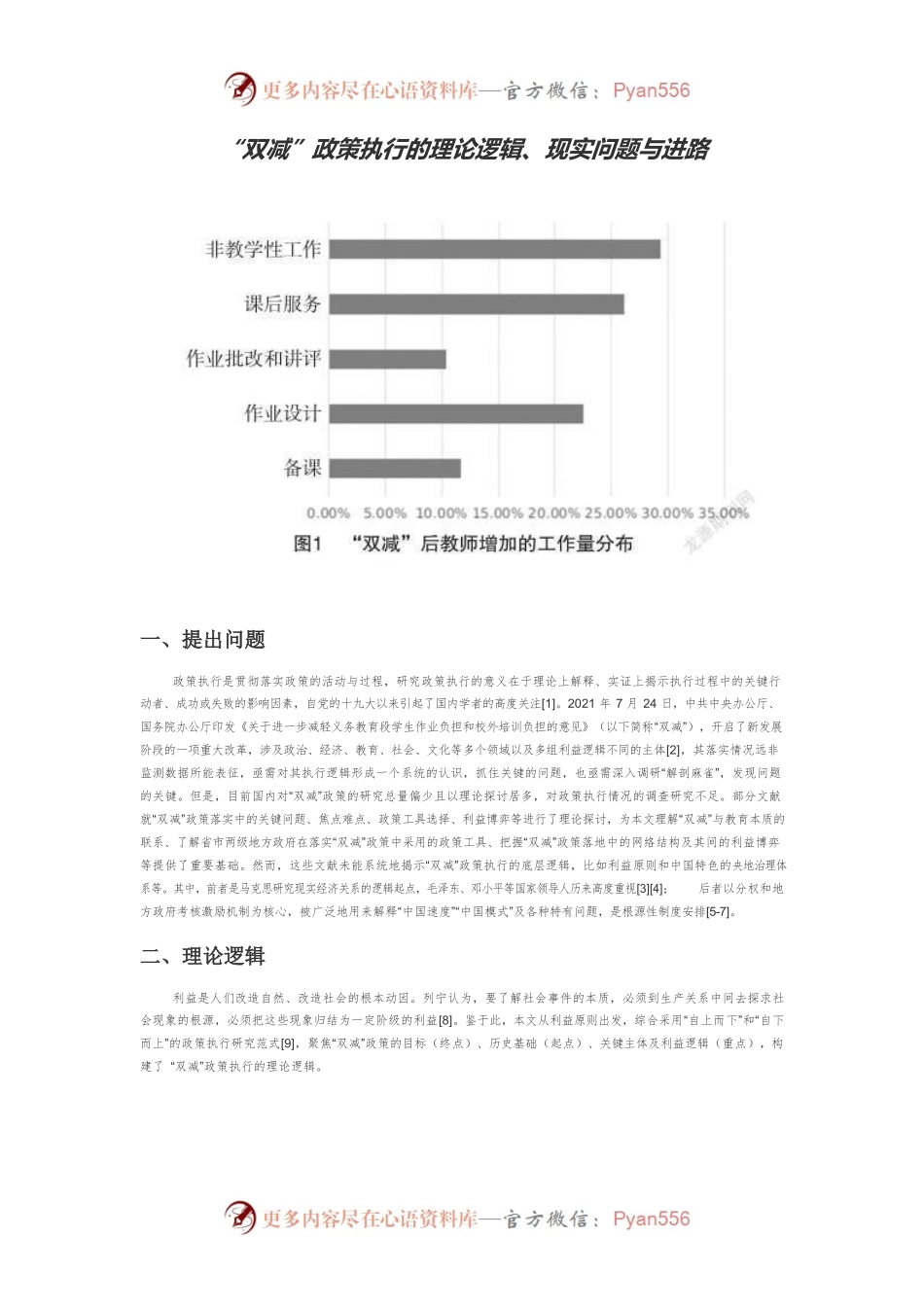

“双减”政策执行的理论逻辑、现实问题与进路一、提出问题政策执行是贯彻落实政策的活动与过程,研究政策执行的意义在于理论上解释、实证上揭示执行过程中的关键行动者、成功或失败的影响因素,自党的十九大以来引起了国内学者的高度关注[1]。2021年7月24日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步减轻义务教育段学生作业负担和校外培训负担的意见》(以下简称“双减”),开启了新发展阶段的一项重大改革,涉及政治、经济、教育、社会、文化等多个领域以及多组利益逻辑不同的主体[2],其落实情况远非监测数据所能表征,亟需对其执行逻辑形成一个系统的认识,抓住关键的问题,也亟需深入调研“解剖麻雀”,发现问题的关键。但是,目前国内对“双减”政策的研究总量偏少且以理论探讨居多,对政策执行情况的调查研究不足。部分文献就“双减”政策落实中的关键问题、焦点难点、政策工具选择、利益博弈等进行了理论探讨,为本文理解“双减”与教育本质的联系、了解省市两级地方政府在落实“双减”政策中采用的政策工具、把握“双减”政策落地中的网络结构及其间的利益博弈等提供了重要基础。然而,这些文献未能系统地揭示“双减”政策执行的底层逻辑,比如利益原则和中国特色的央地治理体系等。其中,前者是马克思研究现实经济关系的逻辑起点,毛泽东、邓小平等国家领导人历来高度重视[3][4];后者以分权和地方政府考核激励机制为核心,被广泛地用来解释“中国速度”“中国模式”及各种特有问题,是根源性制度安排[5-7]。二、理论逻辑利益是人们改造自然、改造社会的根本动因。列宁认为,要了解社会事件的本质,必须到生产关系...

优质

优质 优质

优质 优质

优质 优质

优质 优质

优质 优质

优质 优质

优质 优质

优质 优质

优质 优质

优质