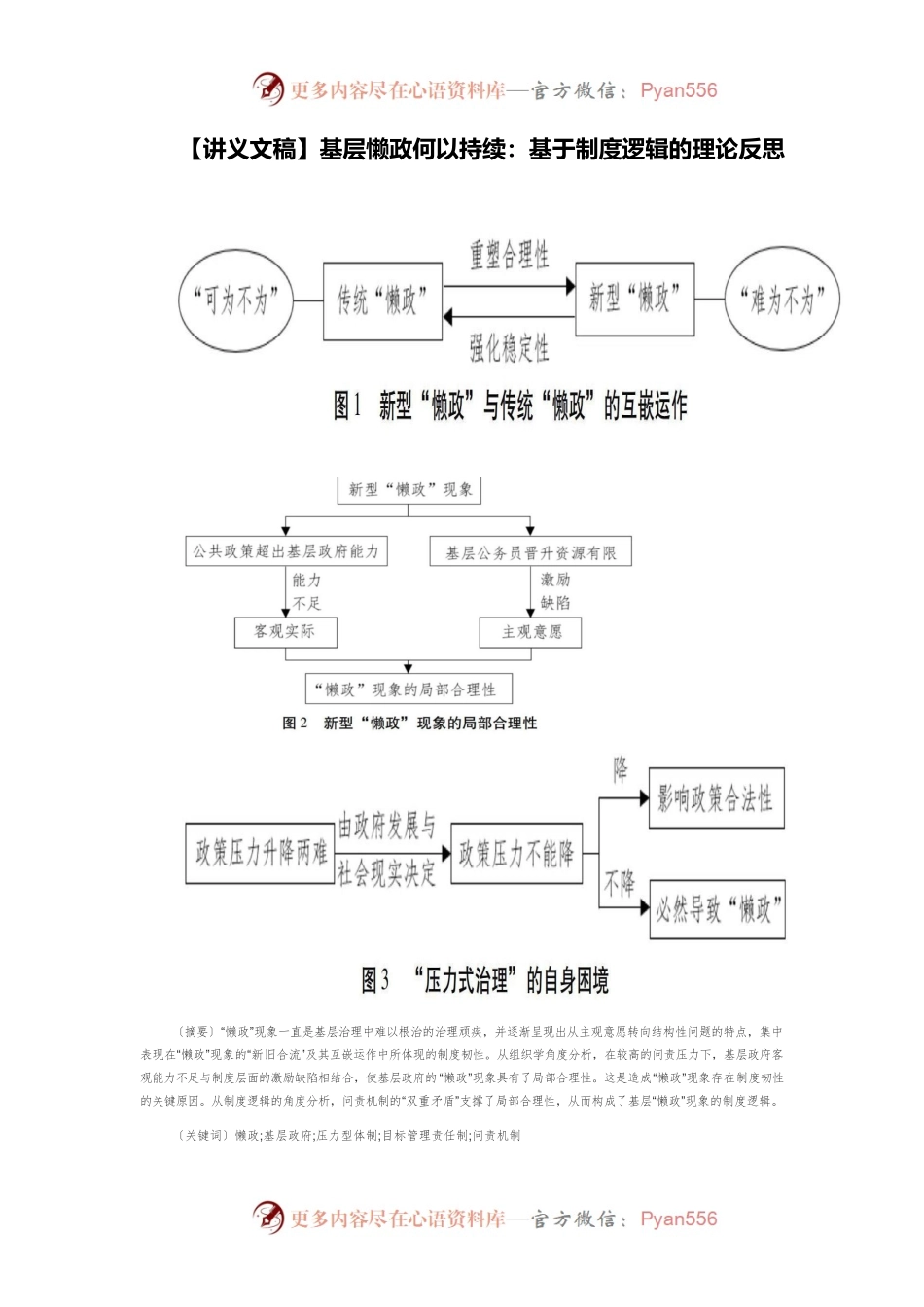

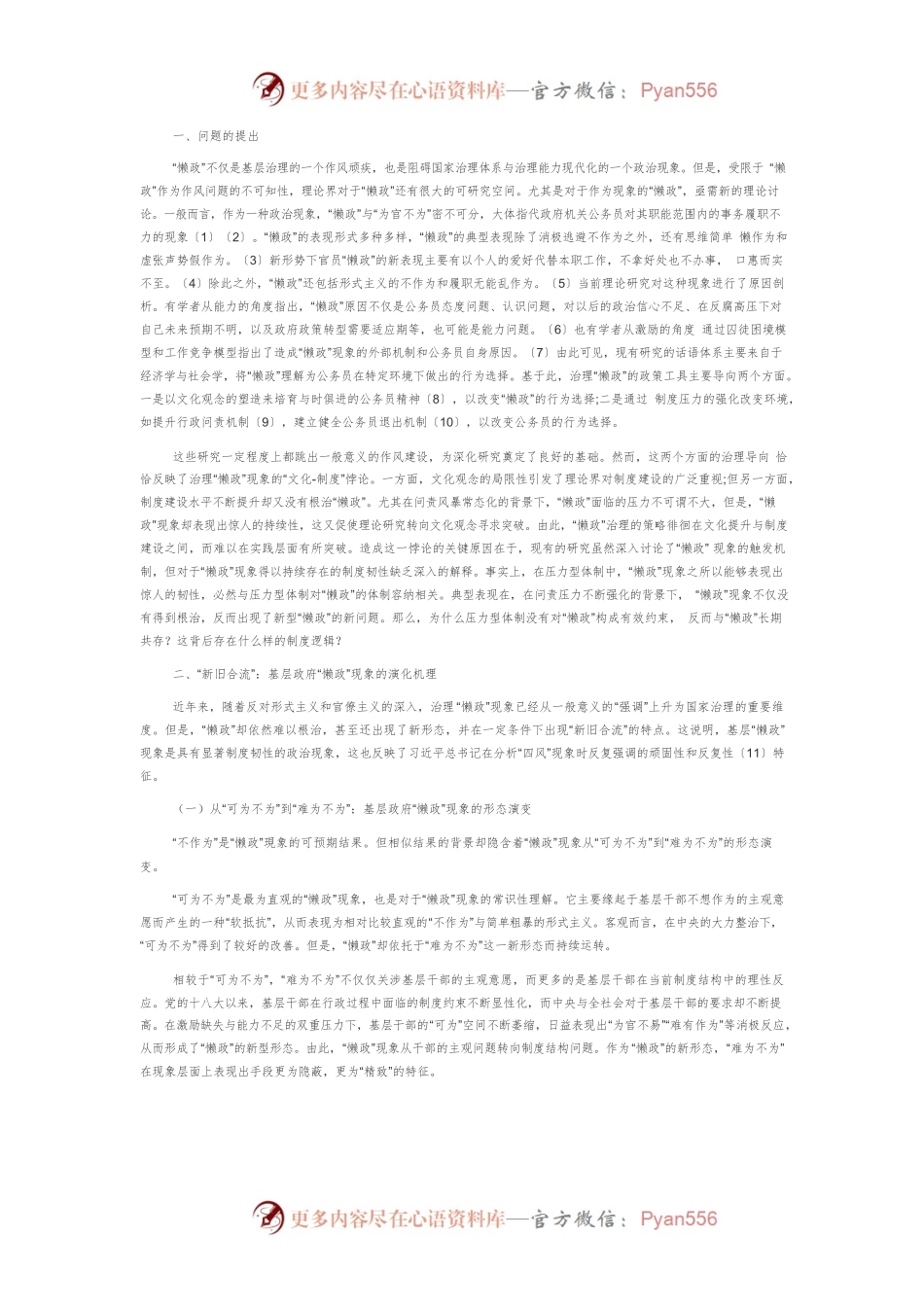

【讲义文稿】基层懒政何以持续:基于制度逻辑的理论反思〔摘要〕“懒政”现象一直是基层治理中难以根治的治理顽疾,并逐渐呈现出从主观意愿转向结构性问题的特点,集中表现在“懒政”现象的“新旧合流”及其互嵌运作中所体现的制度韧性。从组织学角度分析,在较高的问责压力下,基层政府客观能力不足与制度层面的激励缺陷相结合,使基层政府的“懒政”现象具有了局部合理性。这是造成“懒政”现象存在制度韧性的关键原因。从制度逻辑的角度分析,问责机制的“双重矛盾”支撑了局部合理性,从而构成了基层“懒政”现象的制度逻辑。〔关键词〕懒政;基层政府;压力型体制;目标管理责任制;问责机制一、问题的提出“懒政”不仅是基层治理的一个作风顽疾,也是阻碍国家治理体系与治理能力现代化的一个政治现象。但是,受限于“懒政”作为作风问题的不可知性,理论界对于“懒政”还有很大的可研究空间。尤其是对于作为现象的“懒政”,亟需新的理论讨论。一般而言,作为一种政治现象,“懒政”与“为官不为”密不可分,大体指代政府机关公务员对其职能范围内的事务履职不力的现象〔1〕〔2〕。“懒政”的表现形式多种多样,“懒政”的典型表现除了消极逃避不作为之外,还有思维简单懒作为和虚张声势假作为。〔3〕新形势下官员“懒政”的新表现主要有以个人的爱好代替本职工作,不拿好处也不办事,口惠而实不至。〔4〕除此之外,“懒政”还包括形式主义的不作为和履职无能乱作为。〔5〕当前理论研究对这种现象进行了原因剖析。有学者从能力的角度指出,“懒政”原因不仅是公务员态度问题、认识问题,对以后的政治信心不足、在反腐高压下对自...

优质

优质 优质

优质 优质

优质 优质

优质 优质

优质 优质

优质 优质

优质 优质

优质 优质

优质 优质

优质