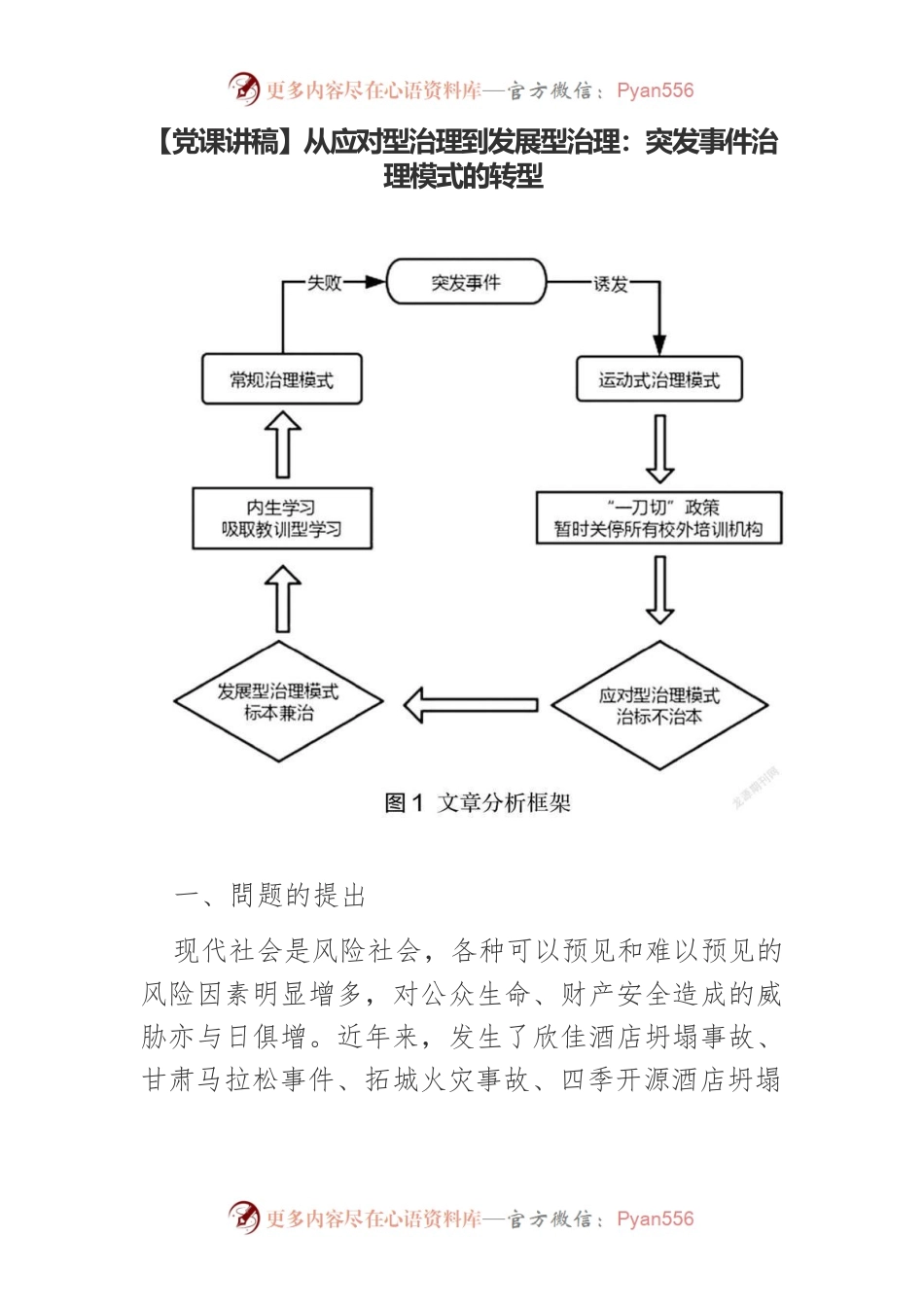

【党课讲稿】从应对型治理到发展型治理:突发事件治理模式的转型一、問题的提出现代社会是风险社会,各种可以预见和难以预见的风险因素明显增多,对公众生命、财产安全造成的威胁亦与日俱增。近年来,发生了欣佳酒店坍塌事故、甘肃马拉松事件、拓城火灾事故、四季开源酒店坍塌事故、郑州特大暴雨灾害事故等多起重大突发事件。突发事件发生之后,事件发生地域及其所涉部门和单位都会高度重视、严肃处理、总结经验教训,并提出防范和整改建议对相关领域进行整治。这种突发事件发生后,地方政府通过自上而下、政治动员、加强问责及激励等方式集中各方力量和注意力对突发事件进行快速反应及处理,以实现损失最小化、回应社会关切、挽回政府形象等目的而进行的治理是为突发事件应对型治理模式。纵观我国应急管理实践,这种应对型治理模式并不鲜见,甚至是主流的突发事件应对模式,在快速解决社会问题、提升政府形象、促进政策创新、提升政府能力等方面发挥着重要作用。[1]然而,从长远考虑,应对型治理模式却存在诸多问题:既有损制度有效性、推迟常规治理的建设进程、增加“行政之恶”[2],也存在着过度动员、运动式治理、成本过高的不足[3],甚至于会陷入“兴奋剂”式困境:轰轰烈烈之后,待兴奋剂作用消失,则一切照旧[4]。同时,突发事件的防控应是包含准备、预防、减缓、响应、恢复、学习、监测等在内的全过程均衡。[5]突发事件应对型治理模式强调突发事件发生后的响应、恢复而相对忽视了其他环节尤其是预防及学习。在预防环节,习近平总书记强调“健全风险防范化解机制,坚持从源头上防范化解重大安全风险,真正把问题解决在萌芽...

优质

优质 优质

优质 优质

优质 优质

优质 优质

优质 优质

优质 优质

优质 优质

优质 优质

优质 优质

优质