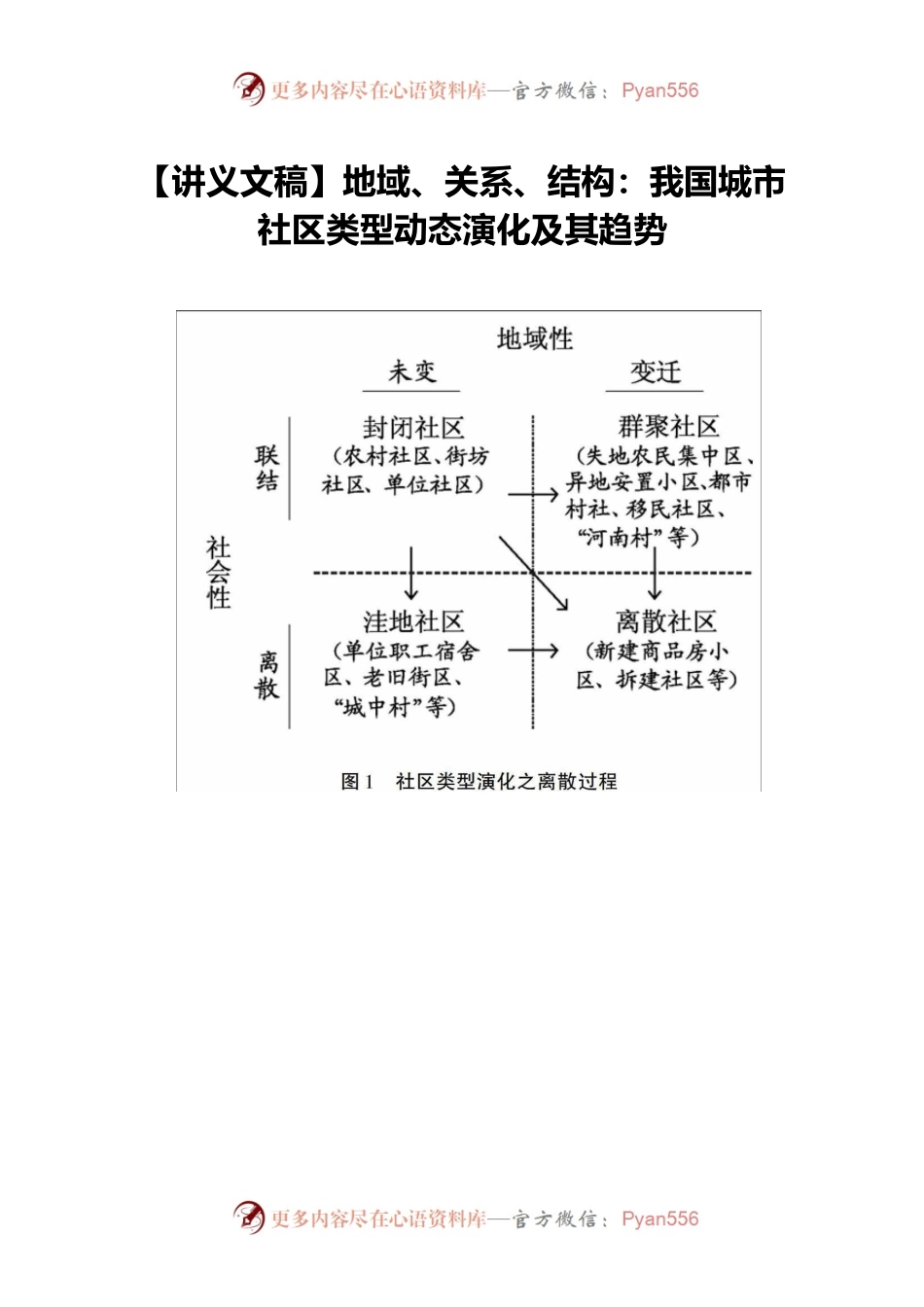

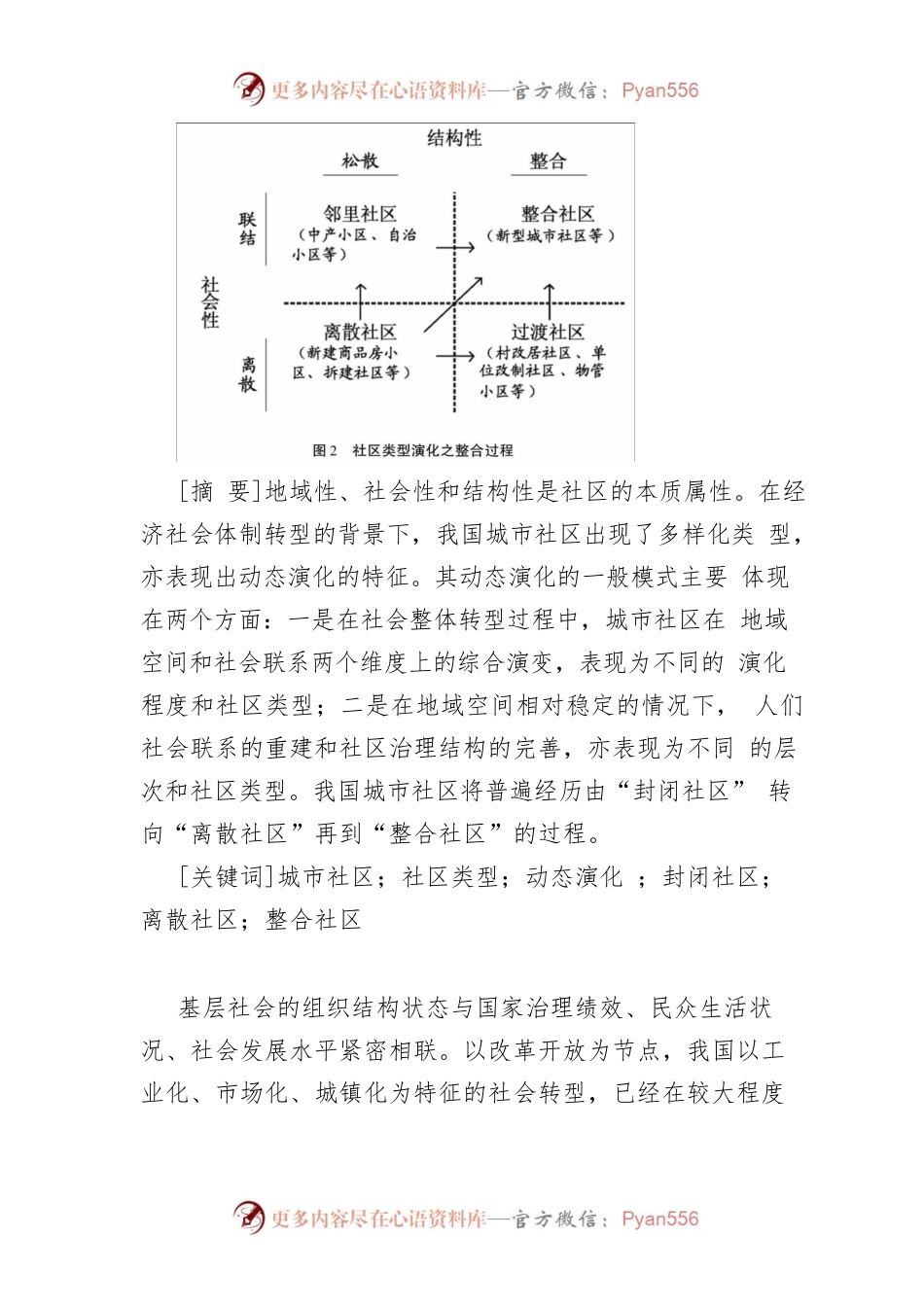

【讲义文稿】地域、关系、结构:我国城市社区类型动态演化及其趋势[摘要]地域性、社会性和结构性是社区的本质属性。在经济社会体制转型的背景下,我国城市社区出现了多样化类型,亦表现出动态演化的特征。其动态演化的一般模式主要体现在两个方面:一是在社会整体转型过程中,城市社区在地域空间和社会联系两个维度上的综合演变,表现为不同的演化程度和社区类型;二是在地域空间相对稳定的情况下,人们社会联系的重建和社区治理结构的完善,亦表现为不同的层次和社区类型。我国城市社区将普遍经历由“封闭社区”转向“离散社区”再到“整合社区”的过程。[关键词]城市社区;社区类型;动态演化;封闭社区;离散社区;整合社区基层社会的组织结构状态与国家治理绩效、民众生活状况、社会发展水平紧密相联。以改革开放为节点,我国以工业化、市场化、城镇化为特征的社会转型,已经在较大程度上改变了城乡二元经济社会结构,这种结构改变较为明显地体现在我国城乡基层自治单位(农村以村民委员会为自治单位,城市以社区居民委员会为自治单位)数量和类型的变化上。根据国家统计局网站的相关数据,近20年来,村民委员会单位数已经从1996年的928,312个减少到2014年的585,451个,年均减少17,143个;与此对应的是社区居委会数量的稳步增长,从2003年的77,431个增至2014年的96,693个,年均增长1,605个①。在这些数字的背后则是基层社会组织结构的类型变迁:在乡村地区,传统自然村落的消解亟需在社会主义新农村建设中构建具有多样性共同联系的地域共同体[1];在城市地区,“单位制”的解体和城镇化的加速则急需“管理有序、服务完善...

优质

优质 优质

优质 优质

优质 优质

优质 优质

优质 优质

优质 优质

优质 优质

优质 优质

优质 优质

优质